Wann entstanden in Berlin die ersten Museen? Welches Museum wurde wann von wem gegründet? Wie hat sich die Sammmlungstätigkeit im Laufe der Zeit verändert? Welche politischen und gesellschaftlichen Zustände spiegelt die Berliner Museumslandschaft wider?

Antworten auf diese und noch viel mehr Fragen gibt das kürzlich im Deutschen Kunstverlag erschienene Buch „Eine Geschichte der Berliner Museen in 227 Häusern“ der beiden Kunsthistoriker Katrin und Hans Georg Hiller von Gaertringen. Bisher ließen sich viele Einzeluntersuchungen zu diesem Thema finden, was fehlte, war ein Gesamtüberblick und eine historische Einbettung.

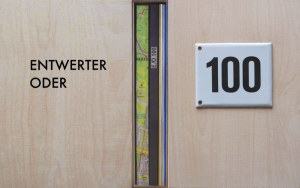

Dabei beschränken sich Katrin und Hans Georg Hiller von Gaertringen, wie die Zahl im Titel erahnen lässt, nicht nur auf die großen Häuser der Gegenwart, sondern gehen bis zur Entstehungsgeschichte der Museumslandschaft im alten Preußen zurück. Es werden dementsprechend auch Museen berücksichtigt, die nicht mehr existieren und längst aus dem Gedächtnis der Stadt verschwunden sind. Das sind nicht wenige, genauer gesagt 100 Einrichtungen, angefangen bei der Berlin-Brandenburgischen Kunst- und Naturalienkammer, deren Anfänge bis ins 16. Jhd. reichen, oder die Raczynskische Bildersammlung, die 1883 dem Neubau des Reichstages weichen musste, bis hin zu zahlreichen Häusern, die nach der Wende abgewickelt wurden, wie das Johannes R. Becher Haus - gegründet 1964 -, das 1993 an die Alteigentümer zurückgegeben wurde. Aber auch der Entstehungsgeschichte und Sammlungspolitik kleinster Institutionen wird akribisch nachgegangen. Für den Leser ein vielfältiger Fundus für spannende Neuentdeckungen wie zum Beispiel das Zeit-Reisen Museum Friedenau.

Das Buch ist in acht Kapitel unterteilt, die die Entstehungs- und Sammlungsgeschichte der Museumslandschaft vom Barock über die Kaiserzeit, die Weimarer Republik, das Dritte Reich bis hin zur Gegenwart untersuchen. Das fünfte und sechste Kapitel beleuchtet die Nachkriegszeit in Berlin als der Hauptstadt der DDR und die Nachkriegszeit in Berlin als "Frontstadt West-Berlins". Das letzte Kapitel "Gegenwart: Die Museen der Berliner Republik" ist das umfangreichste. Fast sechzig Museen entstanden in einem Zeitraum von 25 Jahren, darunter das Deutsche Historische Museum, das Stasimuseum, das Berliner Medizinhistorische Museum der Charité, das Jüdische Museum bis hin zum Computerspielemuseum. Man kann Bekanntes auffrischen, aber auch Überraschendes erfahren, wie zum Beispiel, dass das Computerspielemuseum nicht etwa aus der Sammelleidenschaft eines Einzelnen entstanden ist, sondern seinen Ursprung in der Bildungsarbeit hat: "Schon damals [1997] richtete man sich an zwei Zielgruppen: auf der einen Seite der Computerspielefan, der über seine regelmäßige Beschäftigung kritisch reflektieren sollte, auf der anderen der Gegner des Computerspiels, dessen Abneigung man mit differenzierten Informationen zu begegnen suchte." Entsprechend den Strömungen der Zeit lässt sich die Sammlungspolitik immer auch in politischen und gesellschaftlichen Prozessen verankern: "... sei es die Legitimation von Macht, sei es die Demonstration kultureller Hegemonie, sei es der Versuch, mit Museen historische Ereignisse aufzuarbeiten, ...". Museen liefern immer auch einen wichtigen Beitrag zur kultturellen Identitätsbildung.

Neben der Entstehungs- und Sammlungsgeschichte liegt ein weiteres Augenmerk der Autoren auf der Architekturgeschichte. Dabei erhält man detaillierte Informationen über die erstmals bewusst konzipierten Sammelräume des Stadtschlosses, was im Hinblick auf den Neubau interessant zu wissen ist. Oder über das Neue Museum von seinem Baubeginn bis zu seinem Wiederaufbau durch David Chipperfield.

Zahlreiche Bilder der Fotografin und Fotojournalistin Anja Bleyl sowie historische Abbildungen ergänzen die Texte ideal. So handelt es sich bei dem Buch nicht nur um ein äußerst informatives Nachschlagewerk, vielmehr gelingt es den Autoren, Strukturen und Entwicklungslinien offen zu legen, die tatsächlich einen auflussreichen Gesamtüberblick zur Berliner Museumslandschaft bieten.

Katrin und Hans Georg Hiller von Gaertringen

Eine Geschichte der Berliner

Museen in 227 Häusern

472 Seiten, mit 203 farbigen und

72 s/w-Abbildungen

ISBN 978-3-422-07273-2

Preis: 39,90 EUR

deutscherkunstverlag.de/

Eine Geschichte der Berliner Museen in 227 Häusern

von chk

Weitere Artikel von chk

Titel zum Thema: Buchbesprechung

- Augenmensch und Weltenbummler. Christian Rothmann: The Light Touch

- Wohnst du schon oder lebst du noch ?

- Was ist schön? Wie unser Geschmack sich wandelt

- Ein Blick auf den Blick: "Modernisierung des Sehens. Sehweisen zwischen Künsten und Medien"

- Bau und Raum. Jahrbücher über Bundesbauten

- Das Leningrader Album - erotische Zeichnungen von Evgenij Kozlov

- Kunst am Bau. Die Projekte des Bundes in Berlin - Buchbesprechung

- Buchbesprechung: "Städte im Umbruch"

Deutscher Künstlerbund e.V.

Kommunale Galerie Berlin

Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V.

PANDA platforma e. V.

Galerie im Körnerpark

Künstlerbiografien