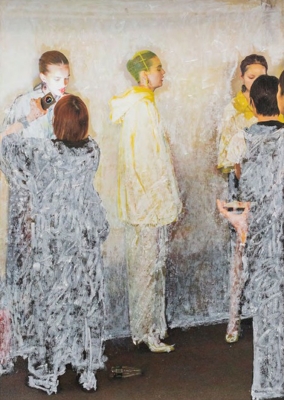

19 Künstler*innen, 19 Sichten: Mit der Ausstellung “Lost in America” zeigt der n.b.k. vom 10. September 2020 bis zum 17. Januar 2021 die von innerer Zerrissenheit geprägten USA – und offenbart in der Nahaufnahme ein globales Phänomen.

Freiheit, Melting Pot, vom Tellerwäscher zum Millionär: Die Assoziationen, mit denen die Vereinigten Staaten noch heute eng verknüpft sind, zeichnen nicht nur ein über alle Maßen positives Bild des nordamerikanischen Kontinents, sondern gehen immer auch von einer in sich gefestigten Einheit aus. Gerade die USA sind jedoch seit ihrer Gründung im 18. Jahrhundert (und bereits auf dem Weg dorthin) ein Ort politischer, sozialer und religiöser Paralleluniversen – ein geografischer Flickenteppich, dessen Nähte pausenlos an ungeahnten Stellen aufplatzen. Auf genau diesen porösen Übergängen bewegen sich 34 Arbeiten im Neuen Berliner Kunstverein, die Wahlberliner John Miller treffend unter dem Titel “Lost in America” zusammengebracht hat. Zeichnungen, Plastiken, raumgreifende Installationen, Malerei, Videos und konzeptuelle Arbeiten von 1937 bis heute befassen sich mit amerikanischen Subkulturen, politischen Bewegungen und historischen Momenten. In der Darstellung eines Landes, das so komplex ist wie seine Bewohner*innen, geben sie Rückschlüsse auf eine gesamtpolitische Stimmung. Überraschenderweise ist diese näher an der europäischen Situation gelegen, als auf den ersten Blick möglich scheint.

Ein Strafprozess, im Zuge dessen die Zivilist*innen Julius und Ethel Rosenberg zum Tode verurteilt wurden, bildet den Ausgangspunkt für Martha Roslers Arbeit “Framing Ethel Rosenberg” (1988): Anfang der 1950er wurde das Ehepaar im Bundesstaat New York der Spionage für die Sowjetunion bezichtigt, welche später den Bau der Atombombe begünstigt haben soll. Kleinteilig bringt der ausliegende Essay “The Secret of the Rosenbergs” Pressematerial zu einem Prozess überein, der in seiner Medienwirksamkeit Antisemitismus und Sexismus einer ganzen Gesellschaft verdeutlicht. Öffentliche Räume und die Frage, wer sich in ihnen bewegen darf, interessieren die New Yorkerin Rosler übergreifend und besonders die Rolle von Frauen steht immer wieder im Zentrum ihres Schaffens. So gilt ihre Aufmerksamkeit auch hier Ethel Rosenberg, die in der gesamten Berichterstattung als “die Ehefrau” betitelt wird: Den Auszug eines Schriftwechsels zwischen dem damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower und seinem Sohn John druckt Rosler zusammen mit 1950er-Werbebildern kurzerhand auf ein Geschirrtuch. Die Unterhaltung positioniert Ethel Rosenberg zugleich als Strippenzieherin, die ihren Ehemann auf die politische Gegenseite gezogen haben soll, und als unmündige Zuschauerin – eine Doppelrolle die Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht selten zukommt.

Vom öffentlichen zum privaten Raum geht es im wortwörtlichen Sinne in Ken Lums Rauminstallation: “Sculpture for Dreamhome” (2020) positioniert jeweils vier schwarze Leder-Zweisitzer und Tischlampen im typischen Regency-Stil der 1980er so, dass sie sich nach innen richten und von außen nicht begehbar sind. Das in sich geschlossene Kreislaufsystem macht das vertraute Wohnzimmermobiliar aus diversen Hollywood-Filmszenen unbrauchbar. In der Abwesenheit ihrer Besitzer*innen erlangen die Möbelstücke ihre eigene Persönlichkeit und stehen metaphorisch für das stilisierte Kleinbürgertum der amerikanischen Suburbs: In seiner fortlaufenden Reihe Furniture Sculptures spielt der chinesisch-kanadische Konzeptkünstler Lum seit den 1970ern mit der vermeintlichen Stabilität und Abgrenzungsmöglichkeit, welche Einrichtungsgegenstände wie diese versprechen. Sie zeichnen den Traum des Eigenheims, der noch heute als gesellschaftlich erstrebenswert gilt – bietet dieser doch Sicherheit vor den in kultureller und sozialer Hinsicht ambivalenten Räumen der Großstadt.

Auf den ersten Blick wirkt die Zwei-Kanal-Videoarbeit des Texaners Jimmie Durham wie ein amerikanisches Stereotyp: Im Wechsel zeigt “Songs of My Childhood” (2018) den Schriftsteller und Konzeptkünstler auf zwei Röhrenbildschirmen wie einen in die Jahre gekommenen Countrysänger. Beginnend auf der linken Seite singt Durham in “Part One: Songs to Get Rid Of” Kindheitslieder, die er zu vergessen sucht. Sie stehen sinnbildhaft für das kulturelle Potenzial und die damit einhergehende Gefahr mündlicher Überlieferungen: Als ewige Ohrwürmer mit einfachen Melodien brennen sich nur jene Zeilen und Strophen in das Gedächtnis ein, die für den kindlichen Verstand Sinn ergeben. Ihr heroischer, oft religiöser Ursprung geht dabei nicht selten verloren und transportiert von Vorurteilen geprägte Erzählungen über Generationen hinweg. Dieses Zusammenhangs gewahr stellt der im Anschluss auf der rechten Seite folgende “Part Two: Songs to Keep” die oft menschenverachtenden Inhalte in den Vordergrund. Durhams Konzept schafft eine emotionale Verbindung nicht nur durch die Darstellung eines vertrauten Sachverhalts, sondern auch durch die persönliche Perspektive. Zerbrechlich, manchmal rührend, aber auch amüsant macht sich der Künstler selbst zum Gegenstand der Arbeit. So stellt er den Bezug zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem her, an dem Betrachtende selbst beteiligt sind.

Die Momentaufnahmen und Alltagsbeschreibungen in Millers “Lost in America” sind durch und durch in den USA verortet. Ob Sam Durants eindringliche Portraitzeichnungen der Black Panther Akteure oder die Konzeptarbeit von Michael Asher, die eine Statue des Gründervaters George Washington für eine Ausstellung Ende der 1970er auf Augenhöhe in ihren geschichtlichen Zusammenhang rückversetzte – Humor und Zugänglichkeit der hier kuratierten Arbeiten liegen in ihrer Tiefe. Sie alle gehen ins Detail, verlieren sich dort jedoch nicht und zeichnen so in ihrer Gesamtheit den Ursprung eines politischen Stimmungsbildes. Sie offenbaren die Vielschichtigkeit rassistischer und sexistischer Vorurteile, die oft unausgeglichene Verteilung öffentlicher Räume und die Konsequenzen einseitiger Berichterstattung. Auch wenn die Ausstellung an manchen Stellen ins Polemische abdriftet – wie mit der US-Flagge, die Carver Audain vier Jahre lang über die Dauer einer Präsidentschaft auf einem Schaukelstuhl verwittern ließ – vermittelt sie doch Erklärungen für ein politisches Klima, das es als globales Phänomen zu entschlüsseln gilt.

Künstler*innen: Michael Asher, Carver Audain, John Steuart Curry, Sam Durant, Jimmie Durham, Andrea Fraser, Dan Graham, Renée Green, Calla Henkel / Max Pitegoff, Mike Kelley, Caitlin MacBride, Jill Magid, Ken Lum, Adrian Piper, Martha Rosler, Cameron Rowland, Robert Venturi / Denise Scott Brown, Jessica Vaughn, Marisa Williamson

Lost in America

10. September 2020 – 17. Januar 2021

Neuer Berliner Kunstverein e. V.

Chausseestrasse 128/129

10115 Berlin

Deutschland

fon +49 30 2807020

www.nbk.org